半側空間無視とは何か?

脳卒中のあと、片側(多くは左側)にある物や人、体の一部に気づきにくくなる症状です。食事の左側を残す、車いすの左側にぶつかる、左腕が自分のものだと感じにくい…など、日常生活に大きく影響します。

本記事では、半側空間無視のリハビリ内容の基本方針を脳卒中ガイドラインを中心に紹介していこうと思います。

ガイドラインの基本方針(日本)

日本の『脳卒中治療ガイドライン2021』では、**半側空間無視に対して次の訓練を“行うことは妥当(推奨度B)”**としています:

- 視覚探索訓練

- プリズム順応(プリズム眼鏡を用いた訓練)

- 反復性経頭蓋磁気刺激(rTMS)

- 経頭蓋直流電気刺激(tDCS) (エビデンスレベル:中)

つまり、専門職の指導のもとで取り組む価値がある代表格が上記4つです。

※ガイドラインには推奨度がA〜Dまであり、Aは「行うよう強く勧められる」という複数の質の高い研究で有効性が一貫して示されているものをAに当たります。

今回、推奨度Bというものは「行うことは妥当である」というものとなります。ある程度の信頼できるエビデンスがあり、効果が期待できるがエビデンスの数や質がAほど十分ではないというものとなります。

ガイドラインはリハビリを行っていく上で専門職が率先して取り組む内容となります。ただ、半側空間無視のリハビリ効果は限定的なものが多く、その人に合わせて選択していく必要があります。

今回は、ガイドラインで推奨されている訓練内容と+αで科学的根拠のある効果が示されているリハビリを紹介していくとともに、向いている人や注意点などを解説していきたいと思います。

1) 視覚探索訓練

何をする?

- 目と頭・体を意識して無視側(多くは左)へ向け、 「左→右→左…」と系統立てて見回す習慣を身につけます。紙面課題→実場面(食事、更衣、移動)へ般化。

効果の要点

- ガイドラインで推奨B。検査成績の改善はよく見られます(van Kessel ME:2013)。

- ただしADLの長期的改善は“確実”とは言い切れないという総括(最新Cochrane)(Longley V:2021)。

向いている人:指示理解がある程度可能で、練習を継続できる人。

注意:

- 課題だけで終わらず、生活場面での“左に注意”の工夫(配膳、掲示位置、左側から声かけ)とセットで行うことが良いです。

病院や自費リハビリでも多く実施する訓練の一つです。半側空間無視への対応はまずは探索訓練を行い無視側への注意を促すことが必要だと感じます。

2) プリズム順応

何をする?

- 左にずれて見えるプリズム眼鏡をかけ、目と手の協調で指差し/到達動作を繰り返し、ずれに“順応”。

効果の要点

- SR/MAで短期的な無視症状の改善は一貫して示唆(Li J : 2021)。

- ADLの明確な改善・長期効果は限定的。ただし訓練回数・ADL課題との併用で効果が伸びる可能性(Naito Y : 2025)。

向いている人:上肢での指差し等が可能、反復課題に取り組める人。

注意:

- 眼鏡の装着と安全配慮(歩行時の転倒など)に注意。専門職管理下で実施。

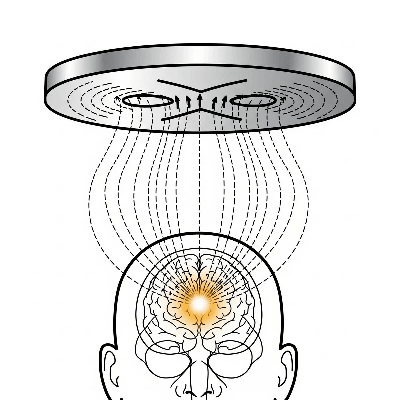

3) 非侵襲的脳刺激

rTMS(反復性経頭蓋磁気刺激)

- 無視症状やADL改善がメタ解析で示唆(Lin R : 2024,Li XL : 2024)。

- ただし研究間のばらつき・追跡での効果減弱もあり、施設の経験と安全管理が重要。

tDCS(経頭蓋直流電気刺激)

- 単独でも改善を示す報告、ほかの訓練と組み合わせると効果増強の傾向(Gonzalez-Rondriguez B : 2022)。

向いている人:薬剤や金属インプラント等の禁忌がなく、専門施設で治療可能な人。

注意:

- rTMS/tDCSは医療機関での適応判断・安全管理が必須。頭痛・皮膚刺激感などの軽微な副反応に留意。

rTMSなどを実施できる施設が限られておりますが、他の訓練と組み合わせることが良いと考えられます。

4) 鏡療法

何をする?

- 鏡に映る健側手の動きを、患側の動きとして視覚フィードバックさせる訓練。

効果の要点

- SRで無視症状とADLの改善を示唆(Zhang Y : 2022)。ただし研究規模は小さめで、プロトコル最適化は今後の課題。

向いている人:鏡像を活用した運動学習に取り組める人。

注意:

- 慣れるまで酔いやすさ・注意の疲労に配慮。短時間から開始。

メリットとしては運動機能への効果も期待できるため、半側空間無視と運動麻痺を呈している人には向いている治療と思っています。デメリットとして1回20分から30分ほどの実施が必要ですのでかなり集中力が必要です。

5) VR(バーチャル・リアリティ)/デジタル訓練

何をする?

- 大画面PC課題で、無視側への探索・到達・ナビゲーションを繰り返す。

効果の要点

- SR/MAで多様なVR手法が症状改善に有望(Salatino A : 2023)。楽しさ・反復性で継続しやすいのが利点。

注意:

- システム間のばらつきが大きく、標準化は進行中。めまい・疲労に配慮。

リハビリのプロトコールを見ていると週3回以上、1回あたり30分以上の訓練が多く訓練を続けるモチベーションや継続のしやすさは非常に重要だと感じます。このような飽きさせないものやモチベーションを維持しやすい訓練内容も重要だと臨床にいる中で感じます。

まとめ

- 日本のガイドラインは、視覚探索、プリズム、rTMS、tDCSを推奨Bとして支持。

- 最新のCochraneレビューは、長期ADLに対する確実な効果はまだ不確実と結論。

- したがって、専門職と相談しながら複数手法を組み合わせ、日常生活の工夫と並走するのが現実的な最適解です。

本記事は教育・情報提供を目的としています。個別の診療判断は医療機関で行ってください。

参考文献

・van Kessel ME, et al. (2013). Front Hum Neurosci., 7:358. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3707289/

・Longley V, Hazelton C, Heal C, et al. (2021). Cochrane Database Syst Rev., 7:CD003586. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8247630/

・Li J, et al. (2021). Am J Phys Med Rehabil., 100(6):584–591. https://journals.lww.com/ajpmr/fulltext/2021/06000/effects_of_prism_adaptation_for_unilateral_spatial.10.aspx

・Naito Y, et al. (2025). J Rehabil Med. https://medicaljournalssweden.se/jrm/article/view/42542

・Lin R, et al. (2024). Neural Regen Res., 19(8):1655–1665. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11446973/

・Li XL, et al. (2023). Brain Network and Modulation, 2(1). https://journals.lww.com/bnam/fulltext/2023/02010/effectiveness_of_repetitive_transcranial_magnetic.1.aspx

・González-Rodríguez B, et al. (2022). J Neurol. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9618519/

・Zhang Y, et al. (2022). Eur J Neurol., 29(1):358–371. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34558762/

・日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会(改訂2025). 『脳卒中治療ガイドライン 2021〔改訂 2025〕』, 日本脳卒中学会, 2025年6月30日. https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf

執筆者情報

株式会社Journey Rehab 代表|田中 光

作業療法士(国家資格)/認定作業療法士(日本作業療法士協会)

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 作業療法学域 博士前期課程 在籍

▪️経歴

・2016年:初台リハビリテーション病院に入職。脳卒中後遺症の回復期リハに従事

・2021年:自費訪問リハビリ分野に活動を広げ、2024年にフリーランスとして独立

・2025年:株式会社Journey Rehab設立。千葉県を中心に訪問型の自費リハビリを提供中

▪️ 研究活動

・第57回日本作業療法学会(2023)ポスター発表

・第34回日本保健科学学会(2024)ポスター発表

▪️論文執筆